今年の中秋の名月は、10月6日(月)。

近年は9月に訪れることが多く、まだ暑さの残るなかでのお月見が続いていましたが、2025年は2020年以来の10月の名月となります。

涼やかな空の下で、久しぶりに「秋らしい」お月見が楽しめそうです。

「中秋の名月」とは?──十五夜との違いと日付の理由

「中秋の名月」と「十五夜」は同じ意味で使われることが多いですが、

正確には「中秋の名月」は旧暦8月15日の夜を指す言葉です。

現代の暦(新暦)では毎年日付が変動し、2025年は10月6日にあたります。

旧暦は月の満ち欠けを基準としていたため、現代のカレンダー(月日)とはズレが生じます。

また、「中秋の名月=満月」とは限らず、2025年の満月は10月7日。

詳しくは、下記 国立天文台 の公式サイトでも紹介されています。

日本人と月──十三夜と「片見月」の習わし

月を愛でる文化は中国から伝わり、日本では平安時代に貴族の間で観月の宴が開かれたのが始まりとされています。

秋の澄んだ空に映える月を、風情ある行事として今に伝えています。

中秋の名月(十五夜)は、もともと中国の行事が起源とされますが、「十三夜」のお月見は日本独自の風習です。

醍醐天皇の時代(延喜19年・919年)に開かれた観月の宴や、宇多法皇が「今夜明月無雙」と賞したという記録もあり、十三夜は特別な意味を持つようになりました。

十五夜だけを楽しみ、十三夜を欠かすことを「片見月(かたみづき)」と呼び、縁起が悪いとされる地域もあります。

十三夜の月は満月より少し欠けており、その「欠けた美しさ」にこそ価値を見出す、日本ならではの感性が息づいています。

「雲きえし 秋のなかばの空よりも 月は今宵ぞ 名におへりける」

― 西行

「中秋の名月よりも十三夜の月こそ、その名にふさわしく美しい」──

欠けた月の美しさを愛でる心に、日本の豊かな季節感と感性を感じます。

月見団子のかたち──地域で異なる月のかたちと三方の意味

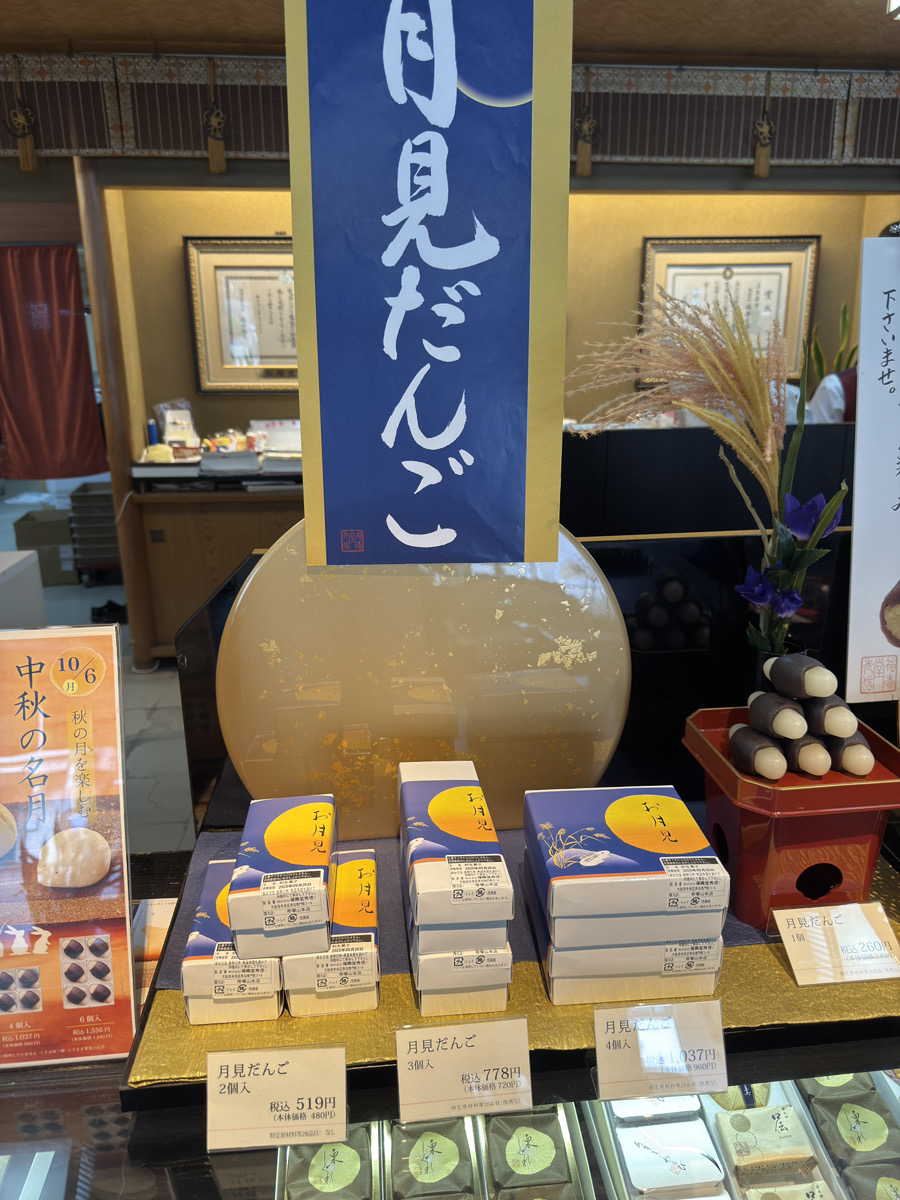

※帝塚山本店 店頭の月見菓子展示(2025年)

月見団子を供える際に使われる「三方(さんぼう/さんぽう)」は、神仏への供物を載せるための台です。

折敷(おしき)と呼ばれる盆の裏に、正面・左右の3方向に穴のあいた木製の台をつけた形状が特徴です。

仏具では「三宝(さんぽう)」と書くこともあり、「仏・法・僧」の三つの尊い存在に通じるとも言われます。

供物を載せることで敬意と感謝の気持ちを示す意味があります。

月見団子の飾り方にも意味があります。標準的には15個を3段(9・4・2)に積みますが、小さな三方では3・2・1の計6個で飾ることもあります。

団子の白さと円さには、月の神聖さと収穫への祈りを表現している意味が込められています。

また、月見団子のかたちや供え方は地域によって異なります。

東日本では白く丸い団子が一般的ですが、西日本では芋に似せた団子やきな粉をまぶしたものなど、

それぞれの土地の風土と結びついた月見文化が今も大切に受け継がれています。

お月見の文化をもっと深く知りたい方へ

日本の月見文化には、旧暦や風習、地域ごとの特色など、さまざまな背景があります。

大阪市立科学館のページでは、お月見の暦の話や、地域による月見団子の形の違いなど、

興味深い情報がわかりやすく紹介されています。

福壽堂秀信の月見菓子(販売期間:2025年9月26日~10月6日)

左から、月見団子・十五夜・うさぎ薯蕷

月見団子

外郎を芯に、こし餡を巻いた関西風の月見だんご。

形は、芯を月に餡を雲に見立てているという説や、収穫を祝ってお供えした里芋に似せているという説があります。

十五夜

白餡や米粉、寒梅粉、卵黄、砂糖などを混ぜた生地でこし餡を包んだ黄身しぐれ。

うさぎ薯蕷(じょうよ)

かわいらしいうさぎの形をした、こし餡入りの薯蕷饅頭。

※帝塚山本店の商品陳列写真です。

秋の夜に静かに空を見上げる──そんなひとときに、やさしい甘さの和菓子が寄り添います。

涼しい風が吹くこの季節、お月見を通じて、季節の移ろいと日本の文化に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

オンラインショップ

オンラインショップ